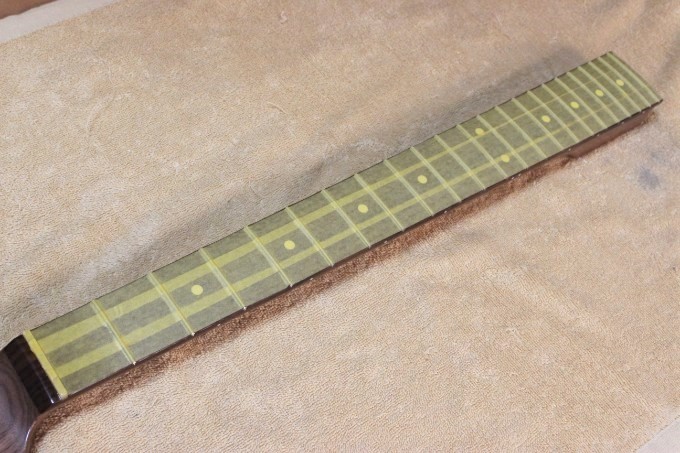

まずは指板に貼ったマスキングテープを剥がしていきます。

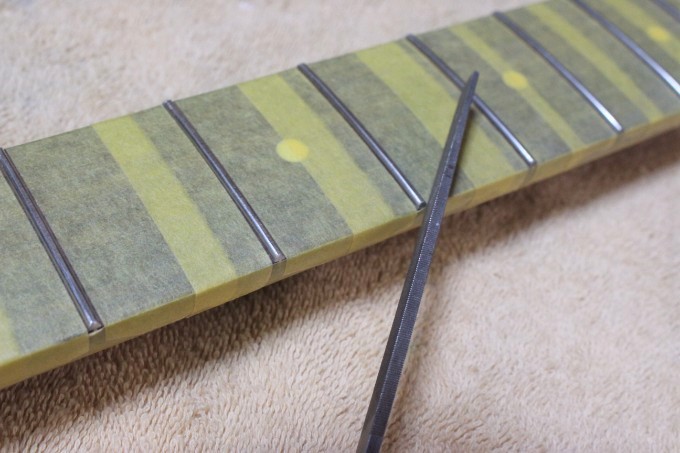

マスキングテープを剥がしたら指板の両端に乗っている塗装を削り落とします。この時に使用する工具は画像のデザインナイフか鉄やすりなどを使用すると良いと思います。(紙やすりも可)

※塗料が両端に乗らないようにピッタリにマスキングしていた場合はこの作業は飛ばして下さい。

次にすり合わせの時に指板が傷つかないようにマスキングテープを画像の用に貼っていきます。

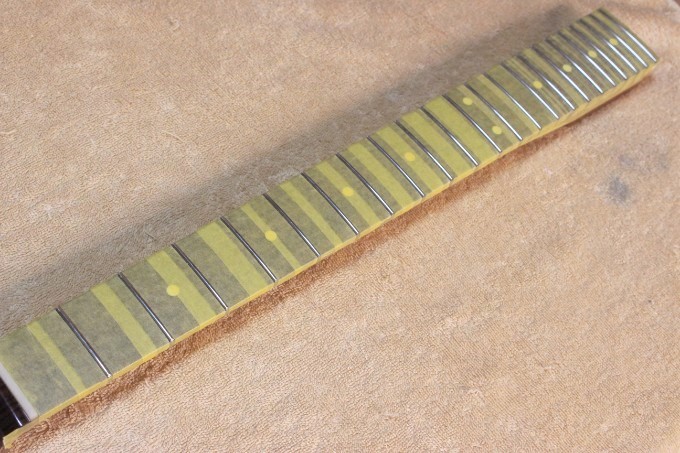

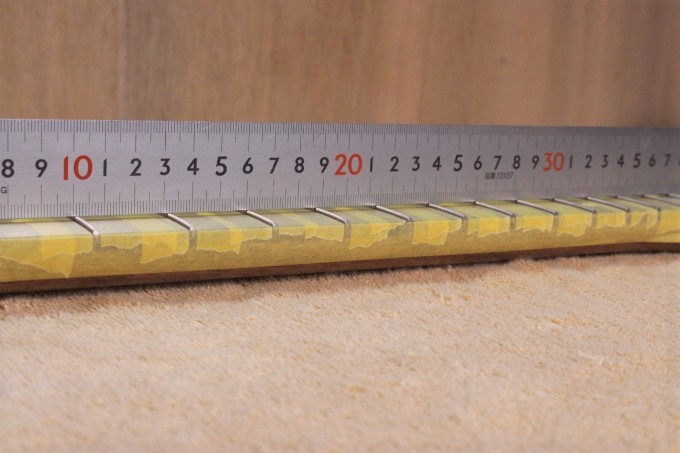

マスキングをしたら次にトラスロッド調整をしてネックをできるだけストレートに調整します。

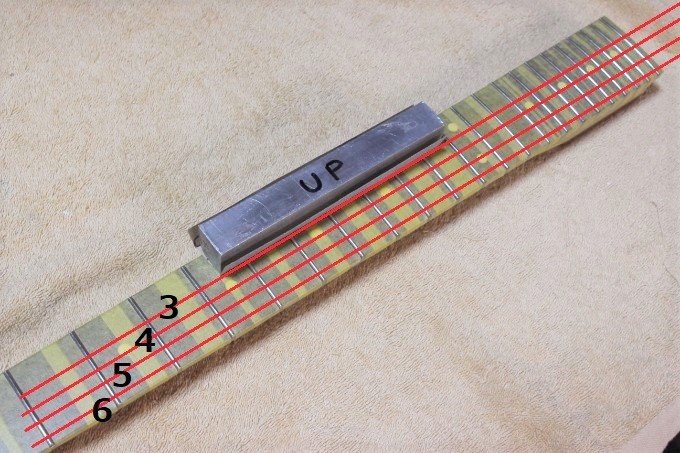

ネックをできる限りストレートにしたら紙やすりを当て板に付けてフレットを削っていきます。

ポイントは1弦から6弦までの弦の通り道を意識しながら最終フレットから1フレットまで削っていく事です。(画像の赤いライン上。1~2弦は画像の都合上省いています)

使用する紙やすりは各フレットに凹みや直線の崩れがあまりなければ320番程度でいいと思います。ひどい場合はもう少し粗目の紙やすりを使用します。

すり合わせをする時に使用している当て板は僕の場合は長さ15cm、幅2cmのアルミの角棒を好んで使用しています。

木の当て板を使用している人もいますが木は反りやすいのであまりおすすめしません。アルミの角棒はホームセンターなどで探せばあると思います。(長さはお好みでお選び下さい)

ちなみに上記タイプの角棒ではなく指板を削る時などに使用する「Rサンディングブロック」でフレットを削るという方もいるかもしれません。

上記のRサンディングブロックを使用すれば一気にフレット全体を削れるので作業が楽に思えます。ですがこの方法では先に説明した「フレット全体を円錐形状に近づける」という事は一生出来ません。このブロックでできる事は「円柱(えんちゅう)形状」にする事です。

円柱形状のフレットで起こりうる問題は指板Rがきつい場合(フェンダーヴィンテージ系など)はチョーキング時の音詰まりや音切れが出やすかったり、ビビリが目立ち弦高があまり下げられないなどです。指板Rが緩い場合(ギブソン、Ibanezなど)は円柱形状で仕上げても問題ない事もありますがプレイアビリティ面でのポテンシャルは「それなり」となってしまいます。

プロのリペアマン、ショップなどではおそらくRサンディングブロックでの円柱仕上げは行わないというところの方が圧倒的に多いと思います。仮に円柱仕上げを行っているのであればギターのポテンシャルを上げないままお客様に渡しているようなものです。

すり合わせを「弦を張った状態」で行いたい場合は下記商品を検討してみるのも良いと思います↓

フレットを削った後に直線を確認する場合はライトなどを近くに用意して各フレットとの隙間や直線を見るとやり易いです。

※この時直線を確認する箇所は弦の通り道です。

直線が確認出来たらフレットサイドのエッジを削っていきます。ヤスリは画像の用に斜めにした状態で各フレットサイドに当てます。

使用する工具は人によって様々です。使いやすい物を選べばいいと思います。僕の場合は一番右のダイヤモンド目立てやすりをよく使用しています。

ある程度エッジの処理が出来たら紙やすりでエッジを滑らかにします。

次はすり合わせの際にフレットが平らになった部分を丸めていきます。

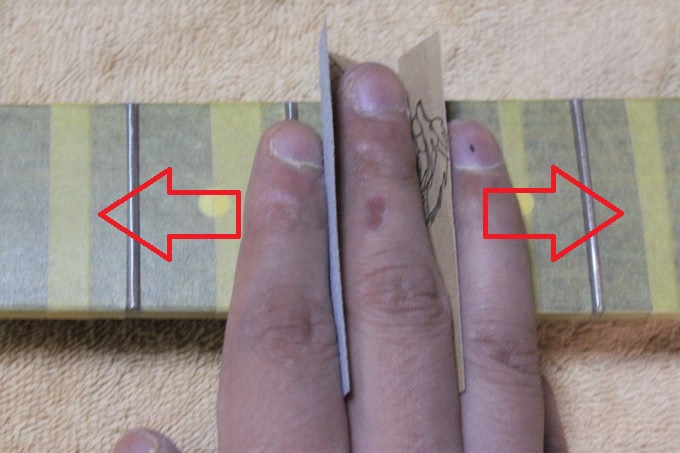

画像のように紙やすりを指で挟み1フレットから最終フレットまでを左右に動かしながら削っていきます。

このフレット上面の丸め作業と先ほどのフレットサイドのエッジ処理は紙やすりの番手を段階的に上げながら交互に磨いていきます。(320番→600番→1000番→1500番)

※すり合わせでフレットがかなり平らになってしまった場合は紙やすりだけでは丸めきれないので専用の鉄やすりを使用して形を丸めていきます↓

※すり合わせでフレットがかなり平らになってしまった場合は紙やすりだけでは丸めきれないので専用の鉄やすりを使用して形を丸めていきます↓

1500番の紙やすりまで丸め作業が終わったらスチールウールで1本1本縦方向に磨いていき、その後にミニルーターとピカールで磨き上げます。

※ミニルーターが無い場合はウエスにピカールをつけて手作業で磨いていきます。

磨き終わった後はマスキングテープを剥がし適量のオイルワックスでフレットの汚れ落としと指板の保湿を行います。

フレットサイドの仕上がりはこんな感じです↓

今回はここまで。

ばんば